今回のネタも水冷Zで申し訳ない。

入手時から気になっていたのが、元のオーナーがチョークを撤去していたこと。

チョーク無しでもエンジンがかかりますよ、とはいうけど、それはスロー系が濃いのでは?

と勘ぐってしまった。

実際、チョーク無しでかかるのか、と言われたらそんなこともなかったし。

幸い、購入時に純正部品の山を頂戴して、そのなかにはチョークワイヤーも。

ZZRは他の水冷Zと同様、左ハンドルスイッチにチョークレバーの機構がついているので、これが変わっているとチョークをつけられない。

これまでは、チョークワイヤーをハンドル近くに固定して、レバーを引っ張って火を入れていた(笑)。

さすがにこのままではよくない。

というわけで、チョークレバーを増設することにした。

チョークの機構自体は、どのキャブでも同じようなもので、キャブのボディに対して横に引っ張るレバーがついている。

ちなみに、チョーク(CHOKE)の語源は、プロレスのチョークスリーパーと同じチョークで、息を詰まらせるとか、窒息させる、という意味で、つまりは空気の流入量を減らして相対的に燃料の比率を濃くしている。

さて、チョークレバーをどこにつけるのか。

自然に考えれば、Zのようにキャブの横につけてやるのが一番理にかなっている。

が、これが難しい場合もある。

たとえば、キャブの脇にフレームやカウルがついているケース。

これだと横にレバーがつけられないから、ワイヤーを伸ばしてハンドルに持ってくる(ハンドルに持ってくることでチョークの操作が手軽になるというメリットもあるだろうけど)。

ZZR250の場合、キャブがフレームに隠れているので横方向へレバーをつけるのは不可能。

無理やりつけられないこともなさそうだけど、燃料コックやそのあたりのホース取り回しに影響が出るだろうから却下。

どこだったら、目立たず、そして操作がしやすいか。

いっそ右側につけて、引っ張るのではなく押し込むスタイルにするのはどうか。

これだと右手のアクセル操作とバッティングするからダメ。

やっぱり左側につけるのが現実的。

何となくだけど、空いているのがエンジンの左側。

この辺りにレバーをつけたらいいんじゃない?

クオリティを考えたら、純正部品を流用してやるのが吉なんだけど、正直あまり自信がないので安い汎用品を手に入れてみる。

うまくいったら、純正部品に置き換えてもいいし。

次にマウント方法と機構。

ガッチリ固定するならフレームにマウントするのがベスト。

だけど、穴あけ加工はしたくないので、ステーをうまいこと組み合わせて固定したい。

使いやすそうなのが、内側のフレーム。

縦横20mmというのも使い勝手がよさそう。

ここにステーを介してチョークレバーとワイヤーをマウントしたらいいんじゃない?

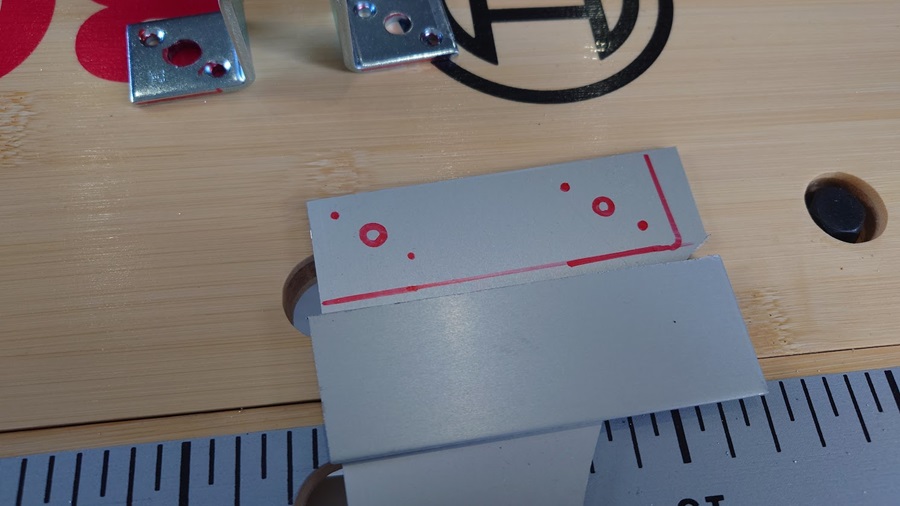

ノギスを忍ばせ、ホームセンターを回ってよさげな材料を物色。

きっかけになりそうなアイテムを見つけた。

最適解かどうかは分からないけど、現物をあてがってみるとアイディアが生まれることも。

とりあえず、こんな感じだろうか?

仕組み自体は、おそらく難しくはない。

キャブ本体とレバーをワイヤーでつなぐだけなので。

問題はワイヤーを横方向から縦方向に90度曲げた時、すんなりと引いて戻せるか。

クラッチやスロットルに使われるスリーブ付きのワイヤーは、鉄製のライナーに通しているので屈折には強いのだが、限界はある。

その限界がどれくらいかは、やってみないと分からないのでまずは機構から。

アルミ廃材はたくさんあるので、フィーリングでカットしていく。

自分では、金属加工用の刃がついたノコギリでチマチマ切断しているけど、DIYでガンガン加工していくんだったら、お小遣い貯めてバンドソーを買った方がいい。

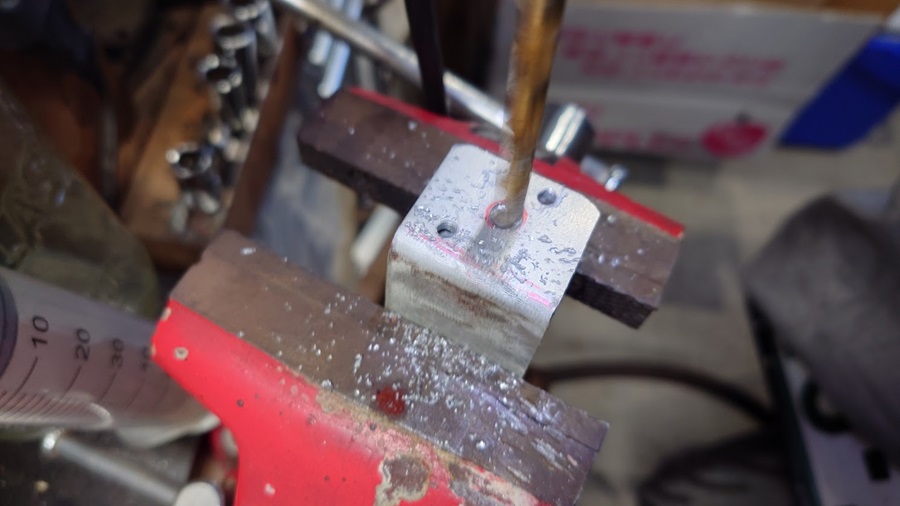

同じ理屈で、スペースがあるのだったらボール盤もあった方がよい。

我が家は万力(バイス)で掴んで電動ハンドツールで加工。

これも垂直に美しく無理なく穴を加工するのであれば、ボール盤があった方がよい。

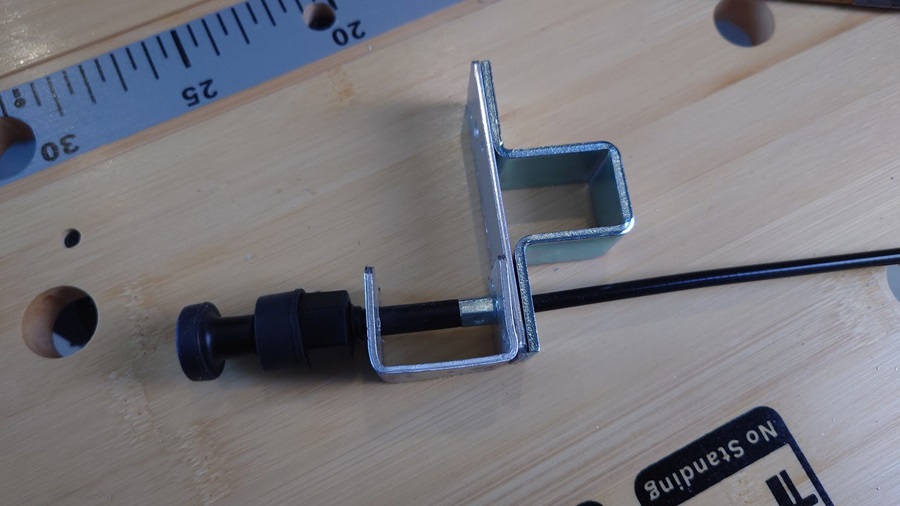

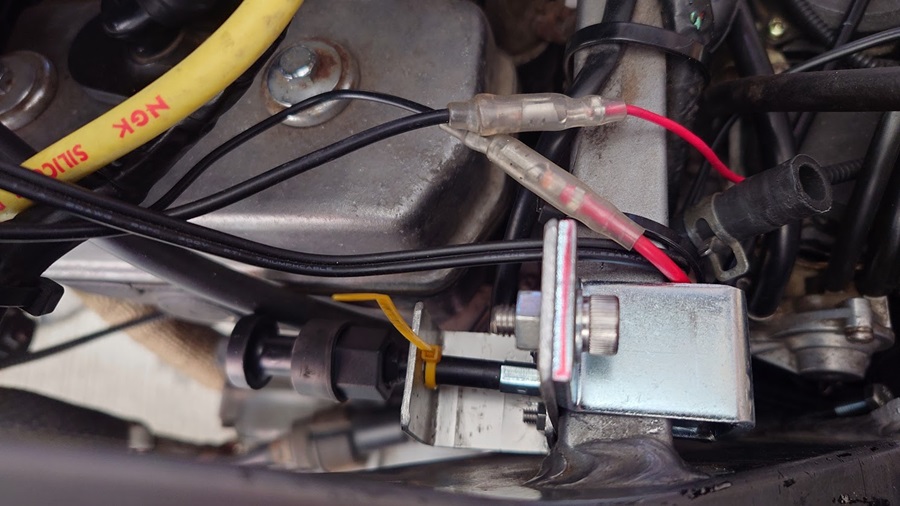

そんでもって出来上がったのがコレ。

ツッコミどころ満載なのだけど、まずは機構として成立するかどうかを確認。

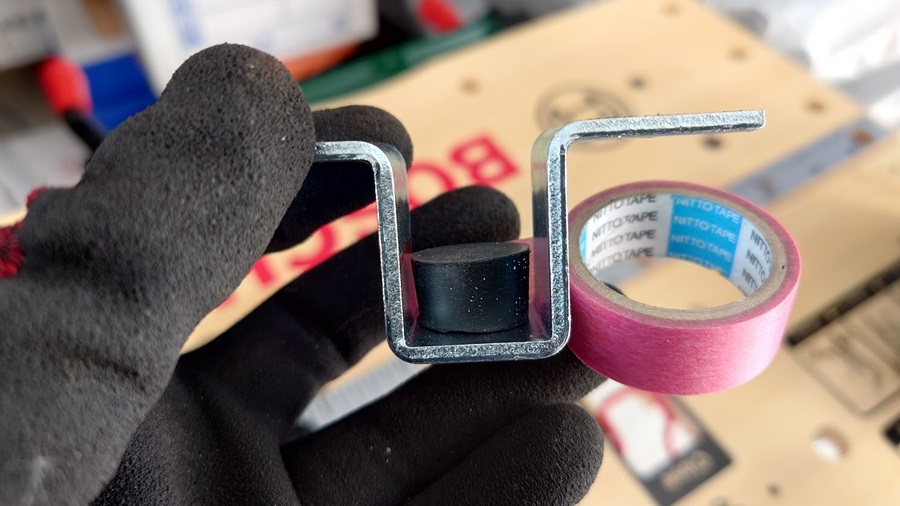

板が四角形に閉じている部分でフレームにマウントする。

四角形の長手側がフレームより大きいので、ホームセンターで売っていた一番安いゴムをカット。

ボルトを締め込んだ時、逆方向に押し付けることでボルトとナットのテンションを維持する。

フレームにかませた状態。

一瞬ヒヤッとしたのが、ボルト止めしている部分が、思いのほか高くてタンクを置いたときに干渉するのではないか、と…

あわててタンクを戻したが、どうやら大丈夫だった。

黄色のタイラップはチョークレバーを引いた時、抜けないようにするため。

これも取り付け方法を工夫すれば、もっと見栄えが良くなるんだろうけど、この段階ではテストなので気にしない。

次にワイヤーのカット。

タイコまでの長さに合わせて斬るのは難しくないけど、チョークを引いた時の「引きしろ分」を考慮してワイヤーのスリーブだけを斬らないとワイヤーが引けなくなってしまう。

さじ加減が結構難しいというか、スリーブはスパイラル構造になっているので、リード線の被膜を剥くのと同じ具合にはいかない。

ワイヤーを傷つけないよう、スリーブだけをカットする手間がかかる。

根元からスリーブだけ外れるんだったらいいんだけど。

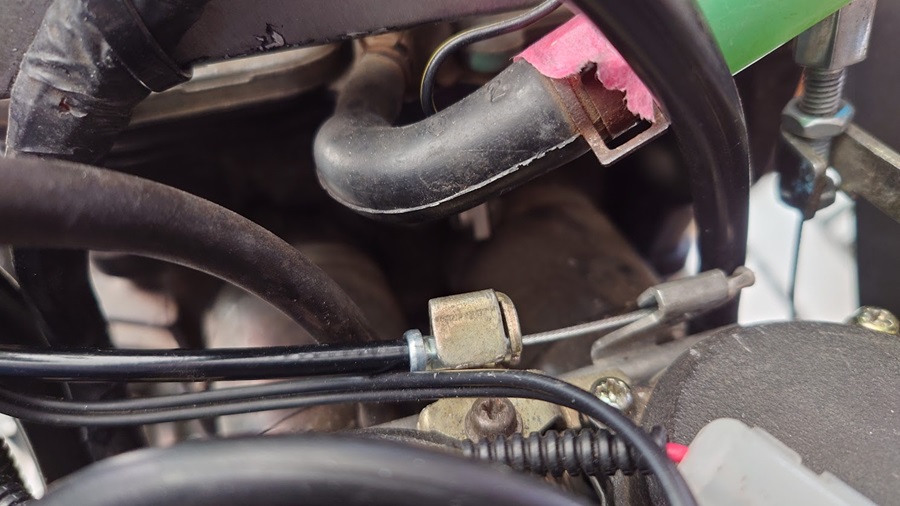

キャブにおさめたところ。

被膜の先端についている金属パーツは、このワイヤーに最初からついていた部品をつぶさないようにサルベージして再利用。

ワイヤーの先端には、本来ならばタイコがつくのだが、今回は仮設なので配線用のスリーブをペンチでカシめてタイコ代わりにしている。

クラッチやスロットルのように、いつも強い力がかかるところじゃないので、最悪外れてもチョークが使えないだけなのでOKでしょう。

仮だけど完成(変な日本語)。

チョークレバー自体が安物の汎用品なので、引いてもレバーの基部で固定できず、キャブのバネで戻ってしまう(笑)。

なので、このパーツを使い続ける限り、引いたチョークを左手で持ちながらじゃないと効かない。

でも、機構自体は問題なさそうなので、次回はマウント類を1枚もののパーツで作り、できたらチョークレバーを何かの純正部品で作りたいところ。