この頃、オイル交換いつやるか、という目安をメモってます。

メモっているというか、車体に貼り付けてます。

すごい大昔は、プラスチック製のテープに、ダイヤルでアルファベットとか数字とかを凹凸でつけるヤツで次のオイル交換時期を教えてくれてたんだけどさ…

あれ、何て言ったっけ…?

そんな時、便利なのがネット検索。

ググレカスという俗語があらわすように。

ところが、この数年で検索するよりもはるかに便利で精度が高いのがAI。

さっき書いた「すごい大昔は、プラスチック製のテープに……なんて言ったっけ?」とAIに質問する。

すると、彼(彼女、もしくはそれ)は、このように回答してくれる。

AIの回答

ああ、よく覚えておられますね!

半世紀くらい前(1970年代〜80年代ごろ)、クルマのオイル交換をしたあとに、整備工場やガソリンスタンドが「次回交換目安」を知らせるために、プラスチック製の小さなシールをフロントガラスの隅やドア内側に貼ってくれる習慣がありました。

今の「テプラ」やプリンター印字ではなく、当時は エンボスラベル(ダイモラベル) と呼ばれる方式が多かったんです。

その仕組み

- ダイヤル式のハンドルを回してアルファベットや数字を選ぶ。

- レバーを「ガチャン」と押すと、プラスチックのテープに 文字が浮き出る(凹凸がつく)。

- 白や赤の下地に浮き文字が出て視認性が高い。

- 耐水性・耐油性があり、車内やエンジンルームでも長持ちした。

使い方

- 「次回オイル交換:昭和52年5月 or 走行50,000km」などを打ち込む。

- 裏面はシールになっているので、そのままペタッと貼り付け。

つまり、ユーザーの記憶にある「ダイヤル式パンチで凹凸をつけて貼るプラスチックシール」は、まさにこの ダイモラベル(DYMO) という製品系列ですね。

当時は文具店でも売られていて、家庭やオフィスでも名前付けやファイル整理に広く使われていました。

👉 いまでも「ダイモラベル」は文具マニアの間で現役で、Amazonなどで復刻版が買えます。

ご記憶の「クルマ屋の目安シール」も、ほぼ間違いなくこのダイモ製ラベルを使ったものですよ。

…ですって。

すごいよね。

まあ、でもプロンプトがイケてないと回答も狙いを外れることもあるし、そこらへんは使う側のリテラシーも必要なので「誰でも簡単に使える」けど「欲しい答えを生成してくれる」とは限らない。

ただ、10年20年前の検索エンジンが進化を遂げたように、AIは年どころか季節ごとに大進化を遂げていくので、置いて行かれないようにしないとね。

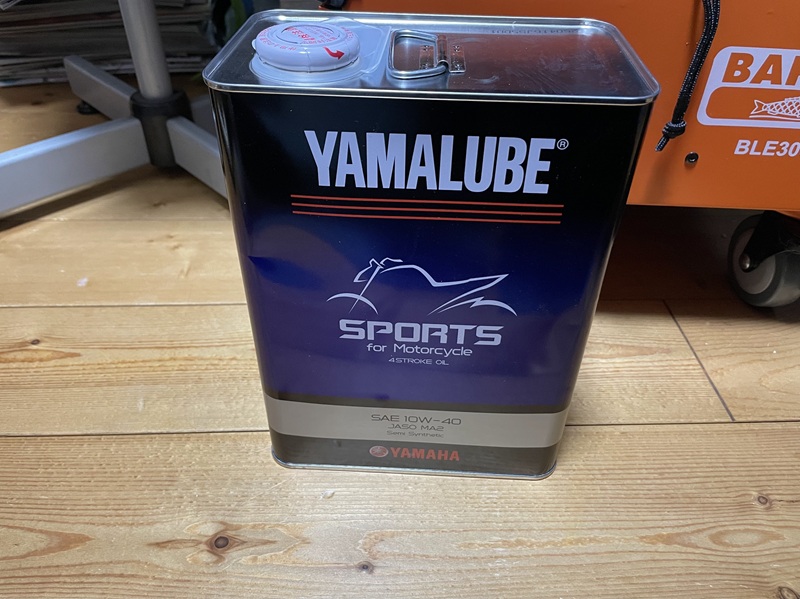

んで、最近お気に入りなのが、こちらのYAMALUBE SPORTS。

物価高の昨今、まともなオイルが4リットル5000円台で購入できるのはありがたい。

もちろん世の中には、さらに高性能なオイルは出回っているけど、サービスマニュアル規定の5000kmが来る前に1年が過ぎてしまうようなバイク乗りならぬバイク持ちなら、これで十分。

レッドゾーンまでぶん回して、ガスケットがいつ突き抜けてもおかしくないようなオーナーだったら、もっとお高いオイル入れてるでしょうし。

オイル交換した時に変えておきたいのがエレメント(フィルター)やOリング。

正直、Oリングを毎回変える必要はないと思っているけど、ここをケチるほどではないかな、ということもあって変えてます。

今回はDAYTONAのオイルフィルターとKIJIMAのOリング。

小さいOリングは、ドレンボルトとフィルターを支持する棒に、大きいOリングはフィルターのフタ用。

ワッシャはフィルターを下から押し付けるスプリングを支えるワッシャー。

これこそ永久に使えるんじゃないかと思うけど、たまに紛失するので買い置きしてます。

我が家はクルマもバイクも自分でオイル交換してて、それを言うと「どこに捨ててるの?」と聞かれることがある。

昔、住んでた家はガソリンスタンドが近かったので廃油を引き取ってもらっていたけど、いちいち持参するのも面倒くさくなり、いまは廃油処理ボックスを購入して処分している。

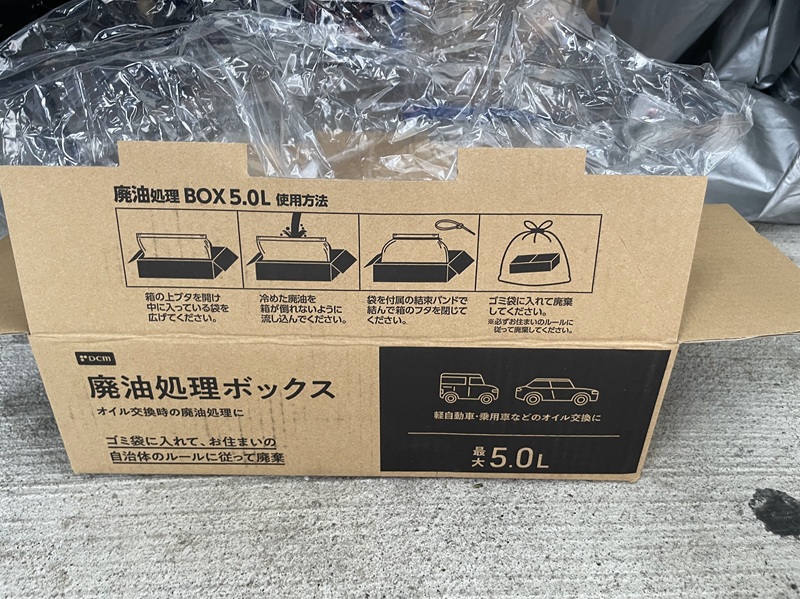

今回はDCMで購入した「廃油処理ボックス」。

お値段は税込327円。

5リットルまでいけるらしい。

ドレンボルトの下に潜り込ませ、17mmで外します。

逆さになるので「どっちに回すんだっけ?」と混乱する。

本能的に車体の左側で作業することが多く、その場合はセットしたレンチなりエクステンションバーを前の方に回せば反時計回りになる。

最初に回すのはドレンボルト。

あらかた、そこでオイルを抜いてからフィルターを外す。

ところが、Z1Rはチャンバーという名の弁当箱がつっかえる。

自分で作業する人なら分かるだろうけど、フィルターを止めてる棒、フィルター・マウンティング・ボルトを抜く時、フィルターカバーがつっかえるのだ。

そうしているうちにオイルはダラダラ流れてくるし、床は汚れそうになるし。

そして、このDCMのオイル処理ボックス…個人的に使いづらい。

このビニール袋が柔らかくて薄いのと、吸収材が手にまとわりつく。

付属の結束バンドもどこにあるか分からんかったし(底の方にあった)。

これだとCAINZの処理ボックスの方が使いやすいかな。

こっちがCAINZ。

袋の剛性(というほどでもないけど)があるので、囲いのようになる。

外した部品はOリングなど捨てるものも、一応回収しておく。

動く箇所じゃないので、剪断されたりしないけど、念のためチェック。

外したボルト類は、また組み付けるんだけど、今回は相当難儀した。

外すのに苦労したパーツは、つけるのにも苦労しますんでね。

4リットル缶、注ぎ口がついてるけど、そのまま入れると100%失敗する(笑)。

“じょうご”のようなものを使うか、アルミホイルなどで受けをつくって入れるとこぼさずに済む。

次回は、ここから5,000kmプラスなのでオドメーターが6800kmを超えた頃か、1年過ぎた頃に交換。