イロイロ考えてみたんだけど、欲しいのは特別なヒューズボックスではなく、これまで通り、ヒューズを刺して回路をつなぐだけの単純なモノ。

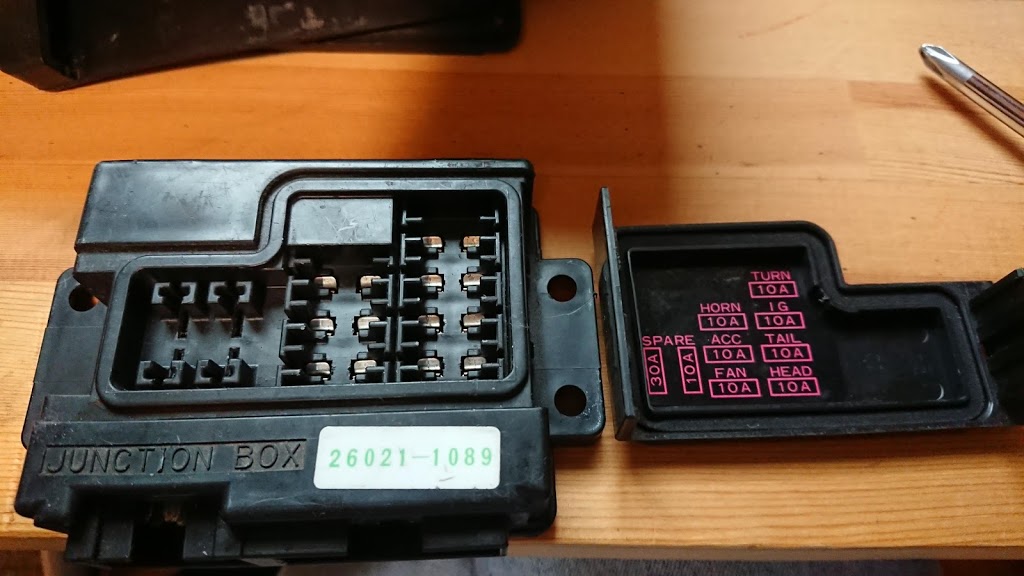

ジャンクションボックスのように機能が複雑になれば、何かトラブルが起きた場合、リレーやダイオードまでチェックしなければならず、便利なアイテムが逆にリスクを増大させる可能性もある。

最新式のクルマのようにたくさんの電子機器によって制御され、まるでスマートフォンにタイヤがついたような乗り物…ゼットはそんな乗り物じゃない。

人の手が巻いたコイルが火花を散らして、重力やら気圧やらの力を利用してガソリンに火をつけ、機嫌が悪くならないように、時々アブラをさしてやる。

もちろん、最新式のシステムにアップデートしたゼットも沢山あるから、そういう人達は高性能なパーツを選んだら良いと思う。

というわけで、今回、手に入れたヒューズボックスは、原始的なヒューズボックスとして「デチューン」することに。

いったん「要らない」と決めたからには、不要なものは取っ払いましょう。

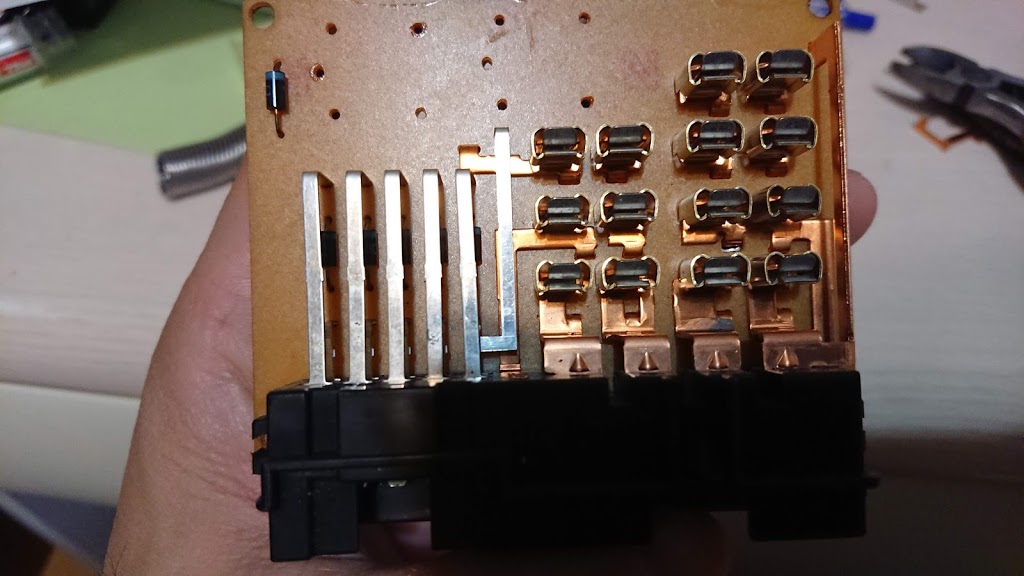

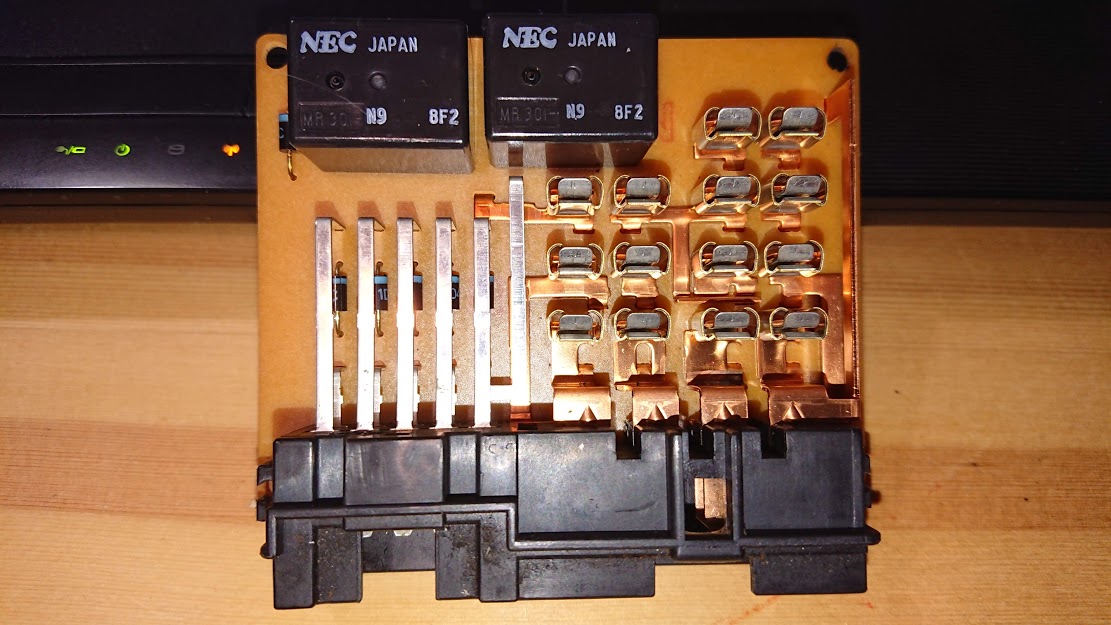

まずは、リレーとダイオード。

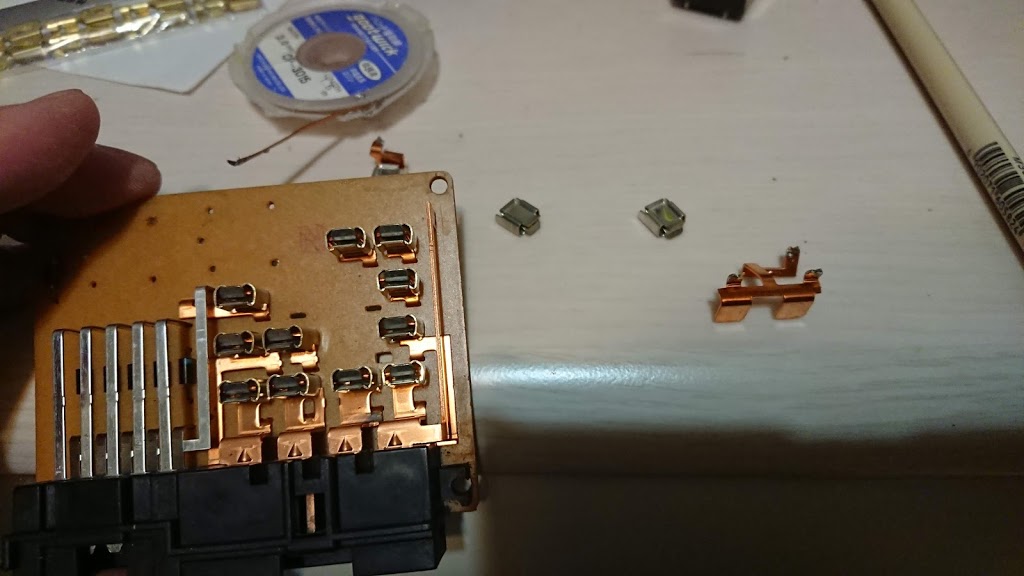

基板からパーツを抜く時は、はんだを溶かすだけじゃなくて、吸い取らないといけないので、吸取線を使います。

最近は、こんな便利なのがあるんですね。

こんな便利なのもあるようです。

しょっちゅう電子工作やるなら、買ってもいいのではないかと。

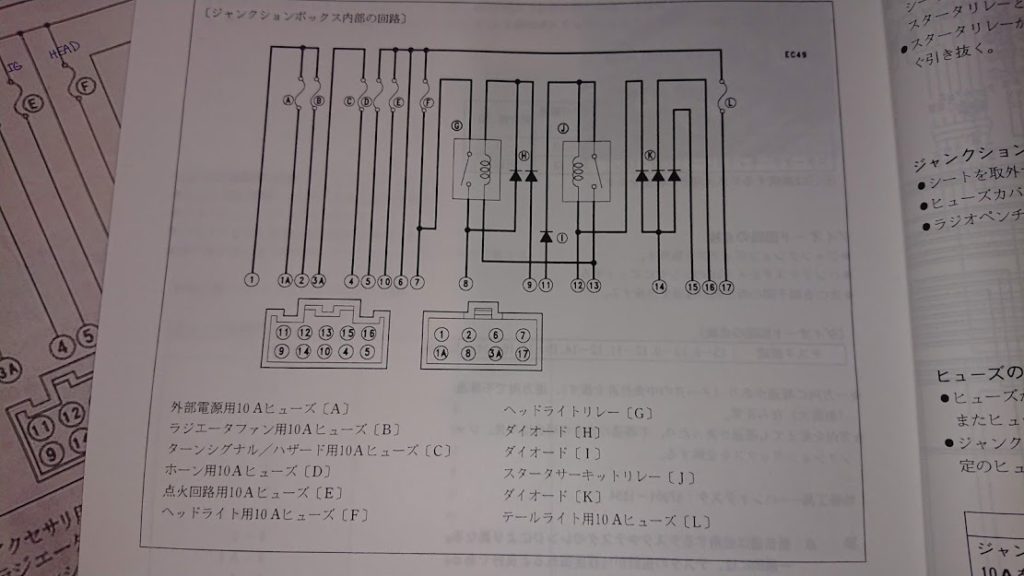

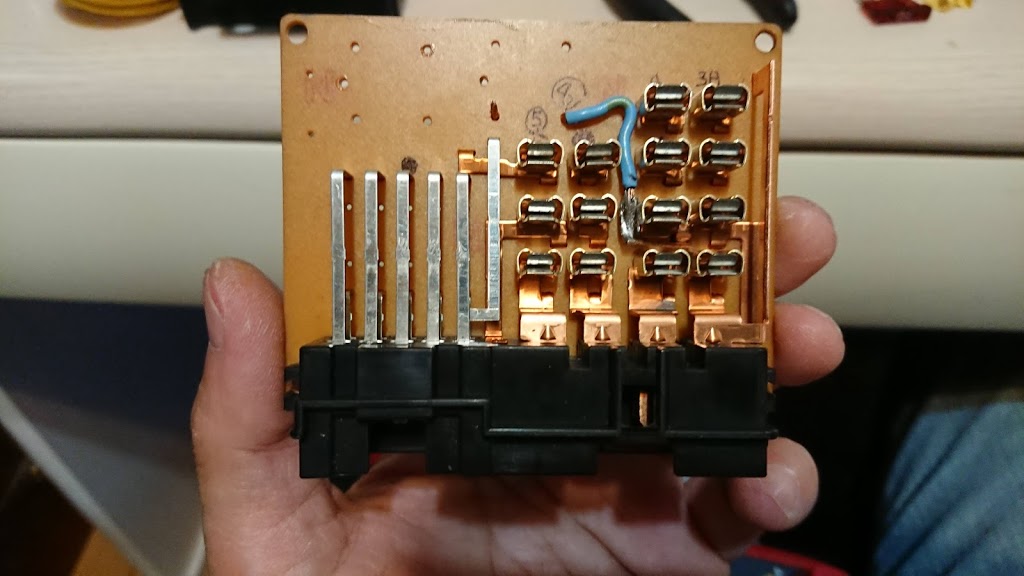

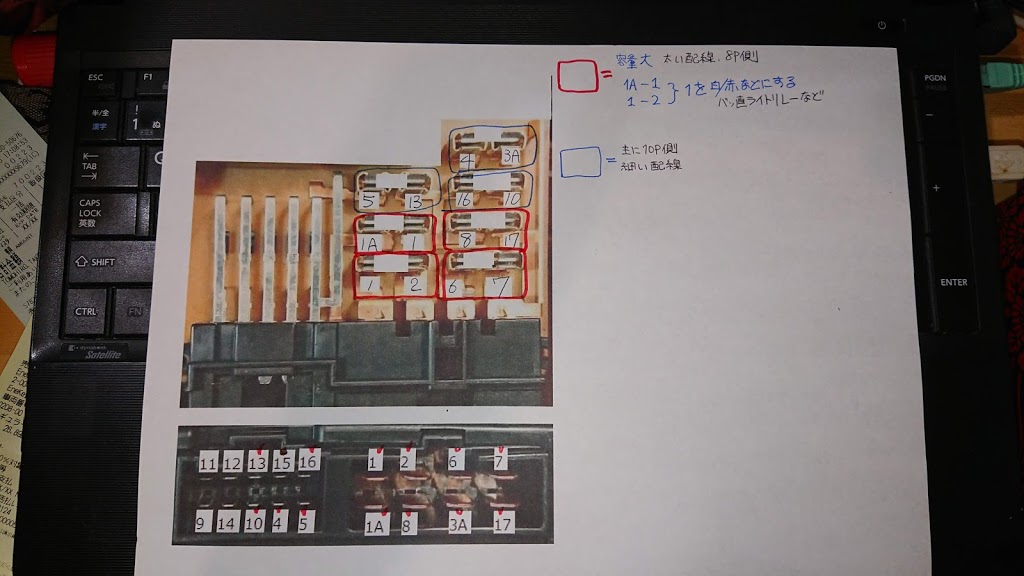

配線図を見た時から悩ましかったのが、6番端子の存在。

4系統が6番と重複している。

パっと思いついたのは茶の配線。

スモールライトを点灯させたり、ETCの電源を取ったりする12V線。

でも、そんなに使うだろうか…ホーン、テールランプ…あと何だ?

あまり思いつかないし、配線レイアウトに縛られたくないので、思い切って全て独立させることに。

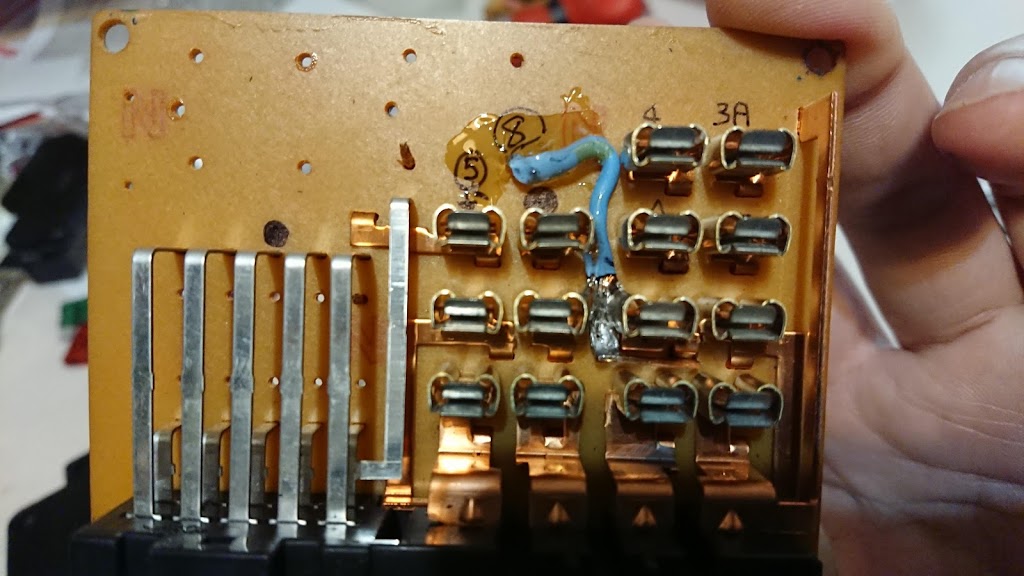

写真で見ると分かるように、端子3本が基板の表、1本が裏のパターンでつながっている。

手っ取り早いのは、裏面。

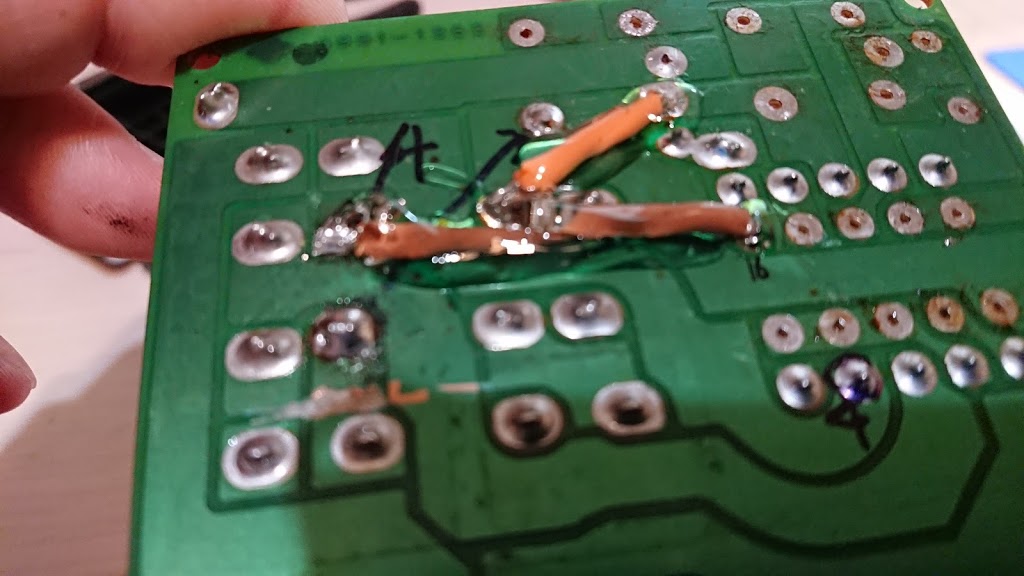

パターンは樹脂製の基板に薄く乗っているだけなので、切削してやると簡単に除去できる。力を入れ過ぎて基板を割らないよう要注意。

表面は、いったん端子を外して、それぞれを繋いでいる銅製の板をカット。

この部品はあとで再利用。

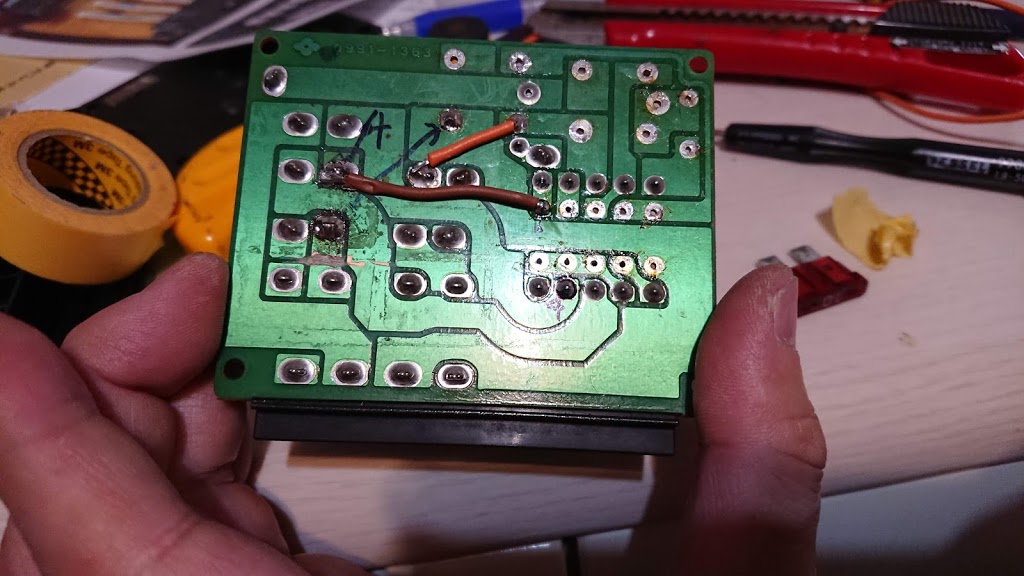

で、孤立した端子をカプラ側の端子と接続しなければならないのだが、悩みに悩んでこのようにした。

裏面でジャンプしたいところなんだけど、レイアウト的に残りの2本と取り合いになるほか、裏蓋のクリアランスがもともとギリギリなので0.75sqくらいの線も入る隙間がないのだ。

なので、やや不格好だが、8番端子とこのように接続。

本当であれば、銅板をカットして新しいパーツを作ってやると確実なのだが、まずは「実験段階」なので、これでお茶を濁す。

8と17を使える=8Pカプラ=太い線が使える、ということでメデタシ。

あとの2つは10Pカプラに逃がしてやることに。これもまた、本当は銅板を切るとかエッチングでパターンを作って、表側に移したいところだが、手持ちの材料が少なかったので、暫定的にこういう具合に。

PSPや3DSのようなゲーム機器で使うような薄い配線があればいいんだろうけど。

別にこのままでも悪くないのだが、振動でハンダが割れるとか配線が外れるとかしたら、これまた本末転倒な改造になる。

ほかの電子部品についても同じだけど、クルマやバイクに搭載するパーツは、衝撃を含む振動、結露を含む水濡れをいかに防ぐかが課題。

最安にして、定評のある方法が、100円ショップのグルーガン。

割と良い感じだそう。

ワタクシが選んだのが、こちら。

ややユルい感じの透明の液体なのだが、固まるとゴム状に。

見るほどに不格好だが、仕方あるまい…

完全なる自己満足の世界だ。

これを見て「よし!オレも水冷Zのジャンクションボックスつけるぜ!」と思う物好きは居ないでしょうが、どうしても、やってみたい人はコレを見てから。

多分、こんな感じのヒューズボックスが沢山出てるので、そちらを探した方がコンパクトで軽いハズ。

あと電装系をカスタムする時、こういうのも便利そう。

目下の悩みは、コレをどうやって搭載するか…

今の仕様は左側の片面だけで電装系のパーツは収まったけど、これ、レギュレーター、スターターリレーを移設するか、ヒューズボックスを右側にもっていかないと入らない。

レギュレーターはステーターコイルからの線の長さが確定なので、あまり移せないから、スターターリレーとヒューズボックスをお隣にするか…

泥沼にはまりそうなので、いったん、戸棚に仕舞います(笑)。

何だったんだ、この作業…

ぜんぜん関係ないけど、こないだ転倒したところが痛いので、コレを購入。

結構、効くのよ。

コメント